時習館 TOP

時習館オンライン体験授業

いつもは個別指導の先生が、

今日は特別に白熱授業!

時習館のすごい授業を

体験してください♪

いつでも無料体験授業できます! お問い合わせはコチラ!

高校化学のテストで

毎年必ず出題される実験器具があります

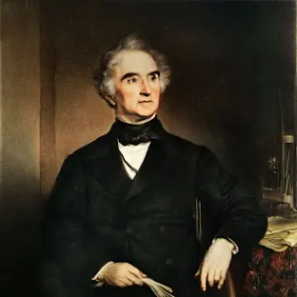

リービッヒ冷却器

19世紀を代表する化学者である

ユストゥス・フォン・リービッヒは、

1803年5月12日にドイツで生まれました

蒸留実験で必ず利用されるリービッヒ冷却器ですが、

実はこの冷却器の発明者は、リービッヒではなく

もともとは化学者ワイゲルが発明した実験器具で

リービッヒを師事していた学生たちがその器具を

リービッヒ冷却器と呼んでいたことに由来してるという話もあるようです

ちなみに、このリービッヒ冷却器を利用した蒸留実験の問題では

①冷却水の流す方向

②温度計の先端部分の位置

③蒸留させる液体の分量

④沸騰石を入れる理由

⑤三角フラスコにゴム栓をしてはいけない理由

が出題率が高いため、しっかりと覚えておく必要があります

仏教の世界では人には煩悩があり

その数は全部で108と言われています

その煩悩を取り除くのが、毎年大晦日に鳴らされる

除夜の鐘なのですが

なぜ、人の煩悩は全部で108なのでしょうか

人は

目(視覚)

耳(聴覚)

鼻(臭覚)

舌(味覚)

身(触覚)

の感覚器官に

意(意識)を加えた全6種を六根と呼び

これらは、「悪」「善」「平」の3種のそれぞれを

「強」「弱」の2種を感じ取ることができ、

また人の世は「過去」「現在」「未来」の三世が存在していることから

これらを積の法則で計算すると

(積の法則は、高校1年生の数学A「場合の数」で学びます)

6×3×2×3=108

すなわち、それが人の煩悩の数であると言われています

去年の除夜の鐘を聴いてから早くも3か月が過ぎました

人が感じる時間の長さは年齢が増すほど短くなることを

それを唱えたフランス人心理学者の名前から「ジャネの法則」と言うそうです

心理学ではほかにも、「主観的時間の長さは年齢の3乗に反比例する」との考えもあり

若い頃に感じた長さとどう違うのか、計算してみて怖くなりました

例えば、30歳の一日の主観的時間を24時間とすると

10歳だと 27日

20歳だと 3日9時間

30歳だと 24時間

40歳だと 10時間7分

50歳だと 5時間11分

60歳だと 3時間

70歳だと 1時間53分

80歳だと 1時間16分

90歳だと 53分 でした

計算するとより鮮明に自分に残された人生の時間も僅かなのだと気付けますが

願わくば主観的時間も考えずゆっくりとした時が流れるまま

煩悩に頭を悩ますことなく残りの人生を送りたいものです